ホリエモンが「買ってよかった!使えるガジェットTOP3(2023年版)」紹介!

〈PR〉ホリエモンが爆食!? 味の素が開発した冷凍弁当のサブスクサービス

堀江貴文がJAXA世界初のピンポイント月面着陸成功の意味を解説「快挙といえる」

ホリエモンがダウンタウン松本人志氏へ「弁護士紹介する」と呼びかけ

堀江貴文が“港区高級鮨店”とラウンジ嬢のトラブル炎上にアドバイス

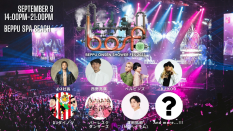

〈PR〉ホリエモンプロデュース、サイバーJAPANハッカーズ始動!?

「昆虫脳」解析から人間脳を理解する日も近い!?【堀江貴文✕加沢知毅東京大学先端科学技術研究センター特任研究員対談その3】

日本で唯一、昆虫の全脳レベルでのシミュレーションへ【堀江貴文✕加沢知毅東京大学先端科学技術研究センター特任研究員対談その2】

昆虫脳をスーパーコンピューターでシミュレーション【堀江貴文✕加沢知毅東京大学先端科学技術研究センター特任研究員対談その1】

嗅覚の受容体の研究から人間の五感の代替可能性を探る【堀江貴文✕東京農工大学院生命機能科学部門・福谷洋介助教】対談その3

〈PR〉「FRONTIER」ゲーミングPCの性能と価格に驚き!堀江貴文から見るeスポーツとPC

嗅覚の受容体の研究から人間の五感の代替可能性を探る【堀江貴文✕東京農工大学院生命機能科学部門・福谷洋介助教】対談その2

堀江貴文が東大生へ語る「アントレプレナーシップ」講演会を【東大駒場祭11/24】にて開催!!!(終了)

嗅覚の受容体の研究から人間の五感の代替可能性を探る【堀江貴文✕東京農工大学院生命機能科学部門・福谷洋介助教】対談その1

5年、10年先のがん治療は“データドリブン”に。進化するAI技術【東京医科歯科大学特別栄誉教授・中山敬一が語るAIとがん治療最前線その3】

がんを再発させるがん幹細胞へのアタック【東京医科歯科大学特別栄誉教授・中山敬一が語るAIとがん治療最前線その2】

がん細胞増殖をブロック!肺がんとすい臓がんに期待【堀江貴文✕東京医科歯科大学特別栄誉教授・中山敬一 AIとがん治療最前線その1】

〈PR〉「やっと理想のプロダクトがでてきた」ホリエモンも注視する本命DXツール“Lark”

【ホリエモン監修】再生医療を取り入れたメンズスキンケア「SUITオールインワンゲル」が早くも話題!

〈PR〉”社外取締役”に島耕作を起用するアクトが、創業30周年を機に社名ロゴとオフィス内装を一新!

AIは意識と感情を持つか?脳機能から考える【堀江貴文✕乾敏郎京都大学名誉教授✕阪口豊教授】鼎談その3

AIは意識と感情を持つか?脳機能から考える【堀江貴文✕乾敏郎京都大学名誉教授✕阪口豊教授】鼎談その2

AIは意識と感情を持つか?脳機能から考える【堀江貴文✕乾敏郎京都大学名誉教授✕阪口豊教授】鼎談その1